Veranstaltung

Aufzeichnung verfügbar: Dialogforum „Sorgearbeit ist der Normalfall: Zeit für Erwerbs- und Sorgearbeit“

Um die Aufzeichnung der Veranstaltung im Vollbildmodus anzusehen, klicken Sie auf „Video laden“ und anschließend auf das weiße Quadrat am unteren rechten Rand des Videos.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenAm 17. September 2025 fand in Berlin das Dialogforum des Bündnisses Sorgearbeit fair teilen unter dem Motto „Sorgearbeit ist der Normalfall: Zeit für Erwerbs- und Sorgearbeit“ statt, moderiert von Katharina Linnepe. Vertreter*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik diskutierten gemeinsam über Wege zu einer gerechteren Verteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit.

Die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Frauenrats, Anja Weusthoff, eröffnete die Veranstaltung und betonte den immensen Wert unbezahlter Sorgearbeit, die nach wie vor überwiegend von Frauen geleistet wird. Diese Arbeit müsse gleichrangig zur Erwerbsarbeit betrachtet und entsprechend unterstützt werden.

Auch Katharina Jestaedt, Leiterin der Abteilung Gleichstellung im Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, hob in ihrem Grußwort hervor, dass eine partnerschaftliche Aufteilung von Care-Aufgaben zentrale Voraussetzung für mehr Erwerbsbeteiligung von Frauen sei – ein erklärtes Ziel der Bundesregierung.

Im Impulsvortrag zeigte Prof. Dr. Katharina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), anhand aktueller Zahlen die anhaltenden Ungleichheiten in der Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit: Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit, insbesondere mit kleinen Kindern – mit langfristigen Folgen für Einkommen und Rente. Gleichzeitig erschweren bestehende Strukturen wie Ehegattensplitting und Minijobregelungen den Weg aus der sogenannten Teilzeitfalle:

Einblicke in persönliche Lebensrealitäten lieferten u.a. Doreen Borchert (Alleinerziehende und Mitglied beim Verband alleinerziehender Mütter und Väter – Landesverband Bayern), Martin Habedank (Vater und Führungskraft in Teilzeit) und Anabell Motschiedler (erwerbstätige Mutter in Elternzeit). Ihre Erfahrungen verdeutlichten, wie entscheidend flexible Arbeitszeitmodelle, eine verlässliche Kinderbetreuung und ein gesellschaftlicher Mentalitätswandel für die gerechte Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit sind:

In der abschließenden Podiumsdiskussion mit Vertreter*innen aus der Wirtschaft wie Dr. Astrid Pape von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und Linda König vom Städtischen Klinikum Dresden, aus der Wissenschaft wie Michaela Hermann von der Bertelsmann Stiftung und Prof. Dr. Katharina Wrohlich vom DIW Berlin sowie aus der Perspektive erwerbstätiger Menschen mit Sorgeverantwortung, vertreten von Martin Habedank, wurde deutlich: Sorgearbeit muss strukturell und kulturell aufgewertet werden, damit sie nicht länger zur „unsichtbaren Last“ vor allem von Frauen – stärker noch von Alleinerziehenden – wird. Aber sich um andere zu kümmern, ist für viele Menschen nicht allein eine Notwendigkeit. Zeit dafür zu haben, ist ihnen auch wichtig. „Sorgearbeit als Normalfall“ hat diese beiden Dimensionen: Beschreibung von Realität bzw. Notwendigkeiten und Hinweis auf individuelle Präferenzen und gesellschaftliche Utopie.

Für viele Menschen mit Sorgeverantwortung sind betriebliche Rahmenbedingungen für Vereinbarkeit zentral bei der Auswahl des Arbeitsplatzes und beim Arbeitsumfang. Arbeitgeber*innen reagieren zunehmend auf den Bedarf vieler (potenzieller) Beschäftigter an individuell passenden Rahmenbedingungen. Modelle wie Job-Sharing, Rückkehrer*innenprogramme und Arbeitszeitflexibilisierung bieten Ansätze.

Wenn mehr Erwerbsarbeit individuell, von Arbeitgeberseite und gesellschaftlich gewünscht ist, stellen neben den betrieblichen Regelungen auch die staatlichen Rahmenbedingungen Hürden oder Unterstützung dar und sind entscheidend dafür, welche Menschen tatsächlich Spielräume haben und sie nutzen. Mehrere Beispiele wurden diskutiert, darunter der Zugang zu bzw. Mangel an bezahlbarer, verlässlicher und qualitativ hochwertiger Kindertagesbetreuung und die steuerliche Begünstigung unfair verteilter Erwerbs- und Sorgearbeit in Paar-Konstellationen.

Die von der Bundesregierung geplante Abschaffung des 8-Stunden-Tags und Einführung einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit wurde kontrovers diskutiert. Angesichts der negativen Auswirkungen der geplanten Reform auf die faire Verteilung von Sorgearbeit kritisiert das Bündnis die geplante Reform.

Das Fazit: Auch Sorgearbeit ist Arbeit. Sie ist keine Ausnahme im Lebensverlauf eines Menschen, sondern der Normalfall. Sie gehört zum Leben dazu – für Frauen und für Männer. Wer wie viel Erwerbs- und Sorgearbeit leistet, ist keine rein individuelle Präferenz und Entscheidung, sondern auch das Ergebnis konkreter betrieblicher, tariflicher und gesetzlicher Rahmenbedingungen. Die faire Verteilung von Sorgearbeit ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch eine zentrale Stellschraube für eine zukunftsfähige Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialpolitik.

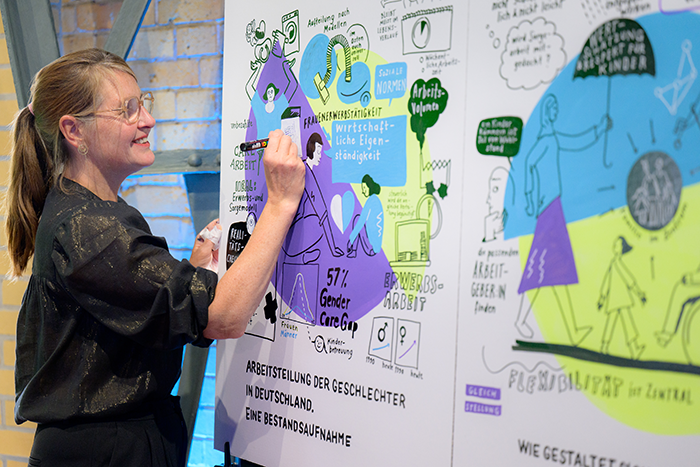

Foto-Rückblick